在《戰地》系列中備受玩家推崇的突襲模式(即Rush模式),在《戰地6》Beta測試時卻遭遇了嚴重滑坡,被許多老玩家批評為「一團廢物」。突襲模式是Beta測試第二週新增的模式之一,除了限武器突破和小隊死鬥之外,它的首次亮相便引起玩家強烈不滿,甚至讓人覺得DICE需重新考慮該模式。

突襲模式在過去的遊戲如《戰地:叛逆連隊2》、《戰地3》和《戰地4》中被視為核心玩法,特色為兩個M-COM目標點與大約75張進攻票數,以及一條動態推進的前線。從某種程度上來說,它就像是戰地版本的反恐精英(CS)安放炸彈模式,不過《戰地》中的版本有重生機制,且沒有單獨持有炸彈的VIP角色。

然而,在《戰地6》中,玩家普遍認為突襲模式失去了原有的規模感和戰術深度。在Beta測試中,雖然規則沒有變更,但模式與地圖的感覺完全脫軌了。將人數鎖定為12對12後,這種模式完全喪失了《叛逆連隊2》以至《戰地3》和《戰地4》中那種宏大的戰場感,這可能是因為《戰地6》的地圖格外狹小所致。

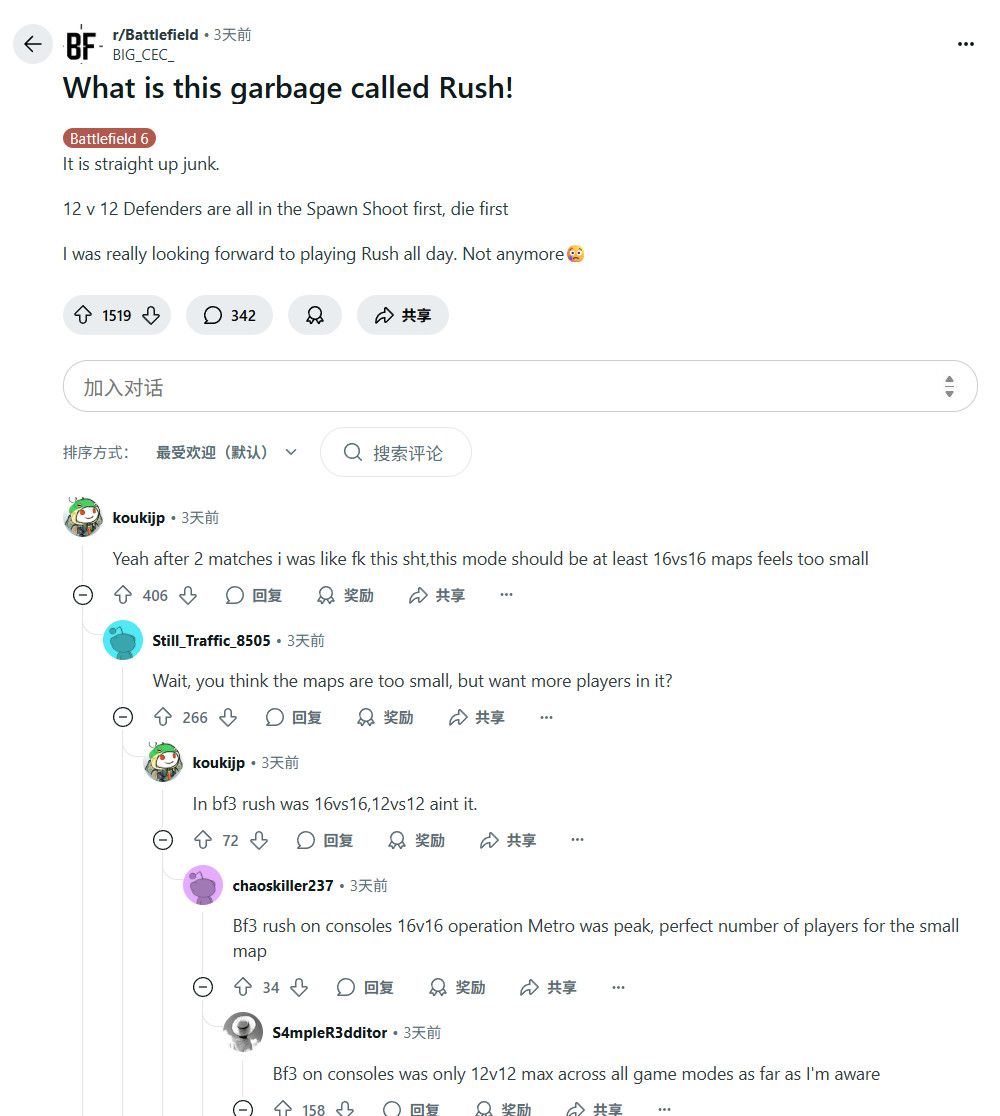

玩家BIG_CEC 在Reddit上批評道:「這種模式就是垃圾,我本來還打算整天刷突襲的,現在完全沒興趣了。」

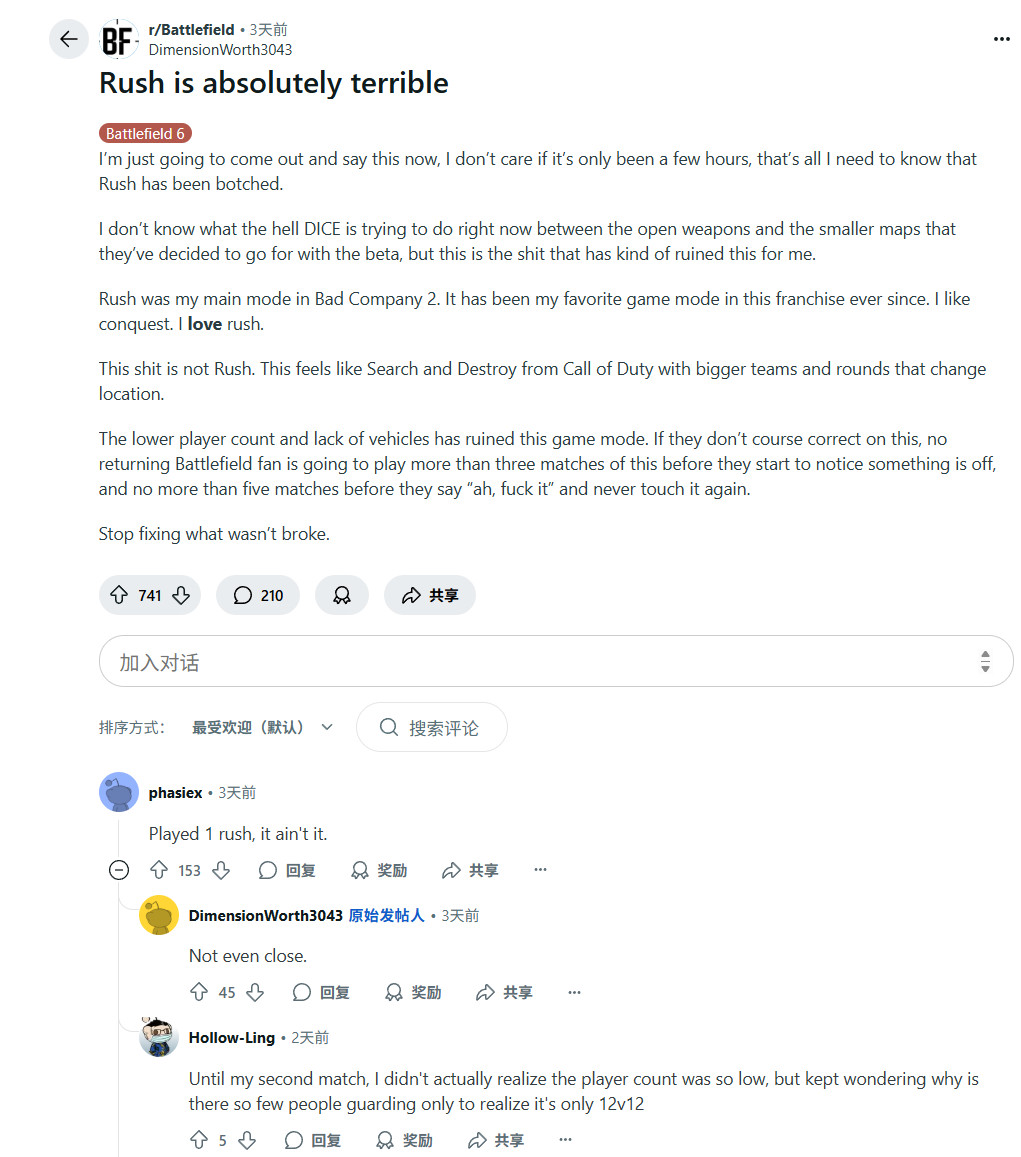

DimensionWroth3043則補充表示:「這根本不是突襲模式,這種玩法更像是《CID》中的搜尋與摧毁,僅僅是在人數多一點且據點會移動的地方進行。少了載具和小隊規模的縮小,完全毀掉了這個模式。」

Beta測試中眾所周知最差的突襲地圖是「伊比利亚攻势」,它僅利用了城市網格的一小塊區域,且完全沒有載具。兩個M-COM點之間距離極短,甚至能從一個點直接看到另一個點。更糟糕的是,防禦方出生點太靠近戰鬥區域,進攻方可以直接在窗戶內架設武器刷出。開羅和帝國之舟地圖的某些M-COM點也有同樣問題,只有「解放峰」還多少保留了一點正統突襲模式的味道。

然而,並非所有人都討厭這個新版突襲模式。

玩家Sidewinder_ISR就寫道:「對我來說,這是Beta中最喜歡的模式;地圖還是太小了,但人數少讓戰鬥更有策略性,不會像亂戰那樣混亂無序。」

Sidewinder的想法很有趣。也許是為了將突襲和突破(Breakthrough)區分開來,縮小規模可以理解。突破模式在《戰地1》中被引進作為突襲的「繼任者」,用佔領點替換了炸彈安裝點。過去,突襲和突破之間一直存在重疊,DICE通常更偏愛突破模式,並將突襲降格為特色模式,甚至有時首发遊戲中根本不包含(例如《戰地5》的突襲模式整整晚了一年才推出)。

縮小規模雖是合理的調整方向,但問題在於:能不能不改動?新版突襲模式並非完全沒救,它在大規模場景下原本就很好玩,而且突破與突襲的差異也足夠明顯,完全可以各自佔據一席之地。

突襲模式口碑下滑,也和《戰地6》Beta測試「地圖太小」的爭議有關。在目前可以體驗的四張地圖中,只有一張能展現出戰地的「標誌性大規模」,而那張地圖「解放峰」也不算太大。玩家渴望的是那種數十人從海灘正面突擊基地,或至少有足夠空間讓載具派上用場的戰鬥。

面對社區的批評,戰地工作室已迅速進行了一些小幅度調整,包括縮短M-COM引爆時間和延長重生時間。然而這些調整能否扭轉突襲模式在玩家中的負面印象,仍有待觀察。